| 宮流神楽 曲の解説 前の曲へ 次の曲へ | 上のページへ トップページへ |

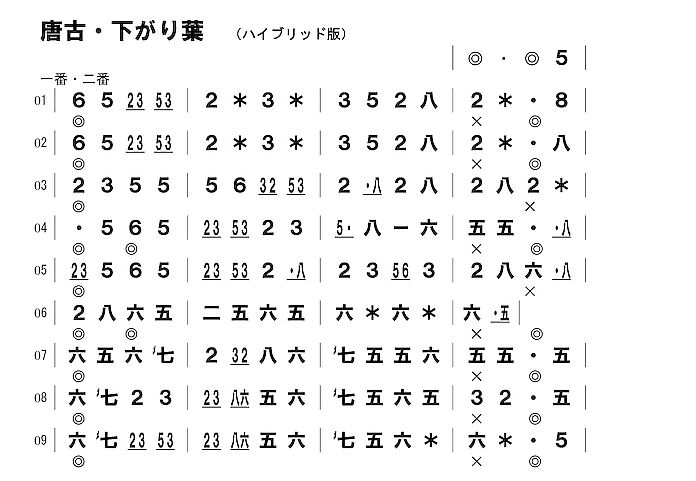

| 唐古・からうた・下がり葉・唐子の研究 | |

はじめに

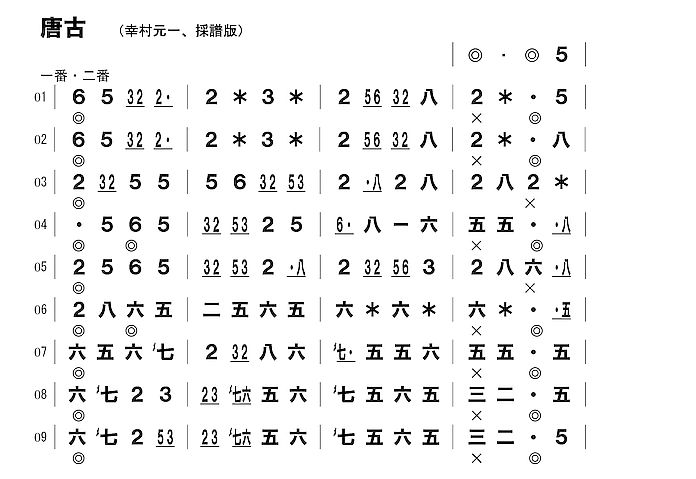

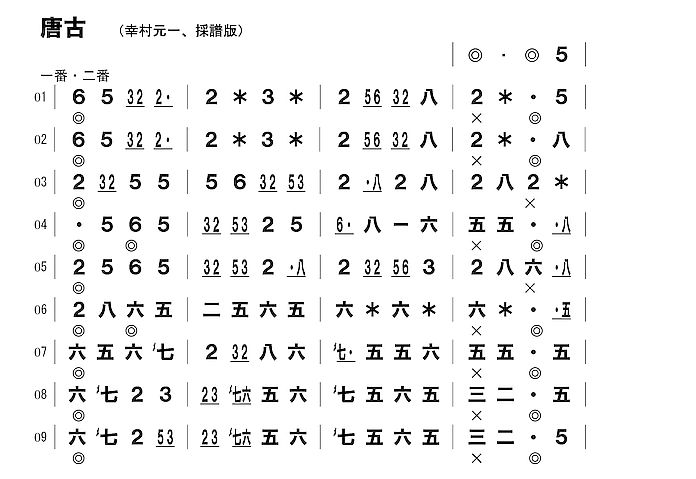

幸村元一

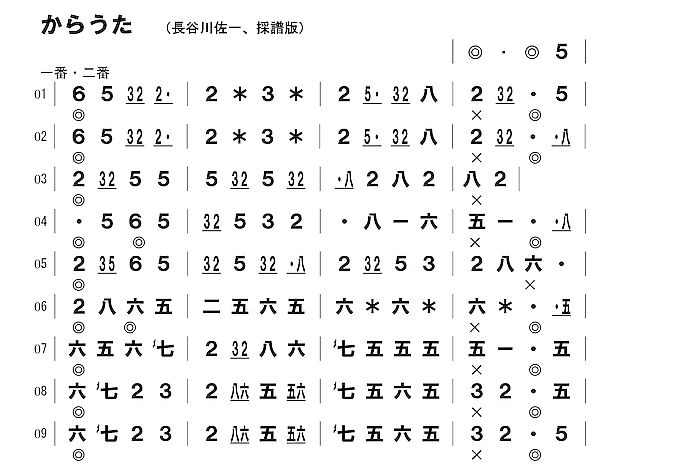

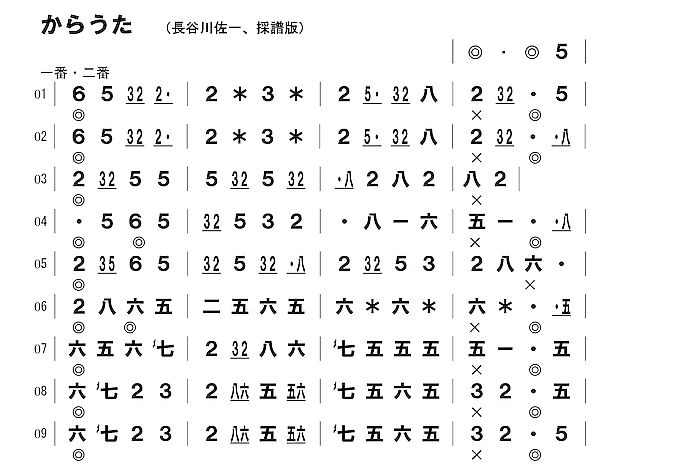

長谷川佐一

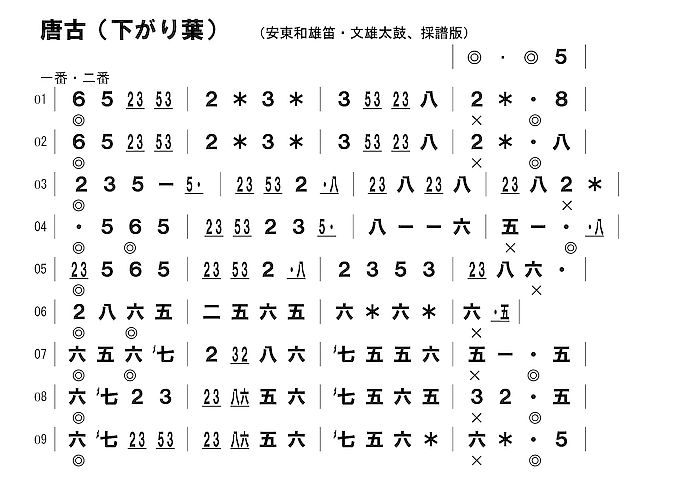

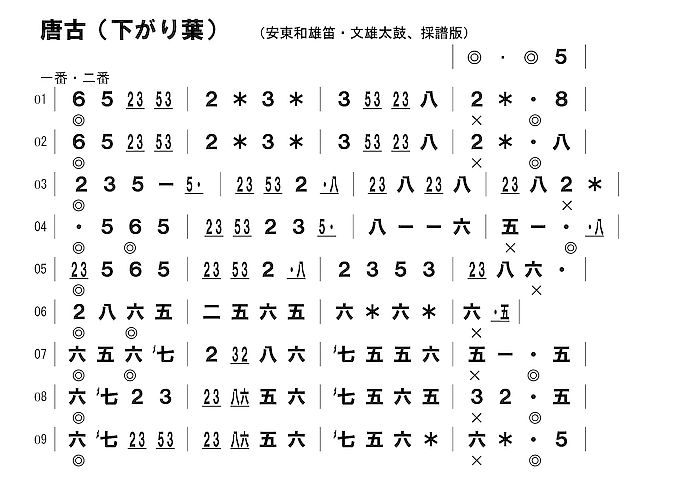

安東和雄・文雄

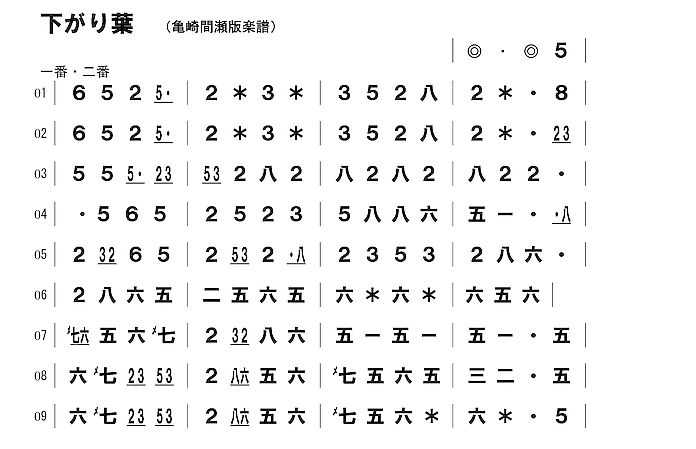

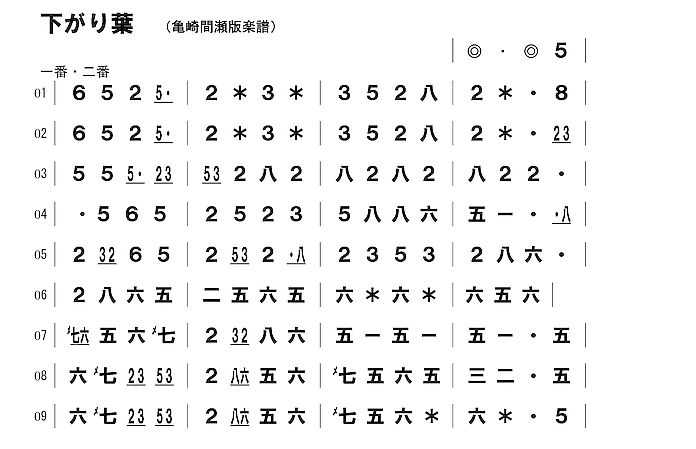

間瀬版楽譜

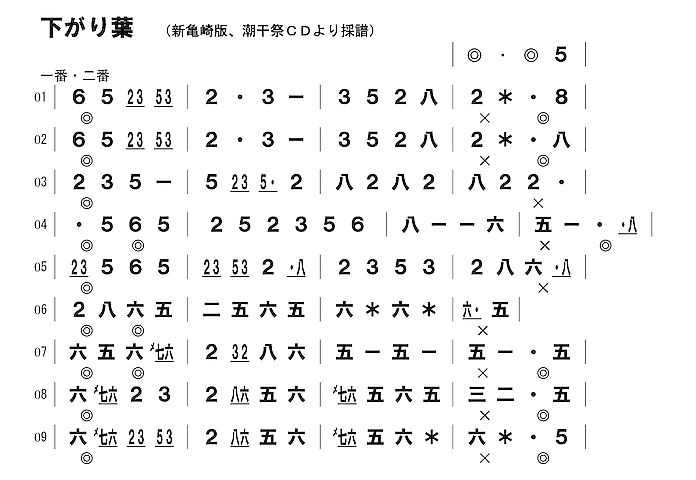

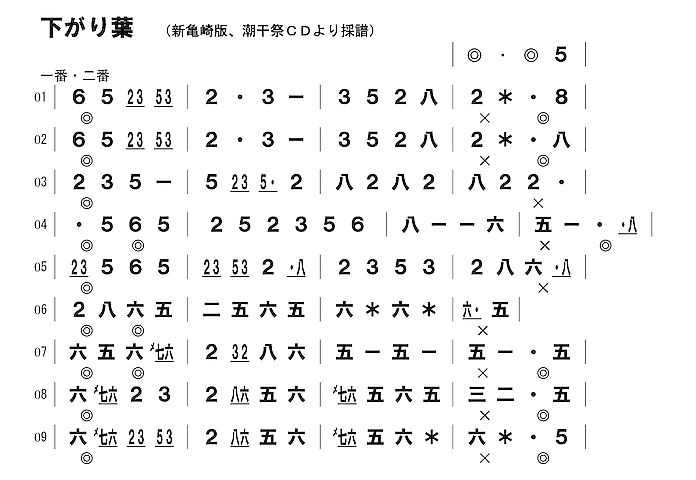

新亀崎版

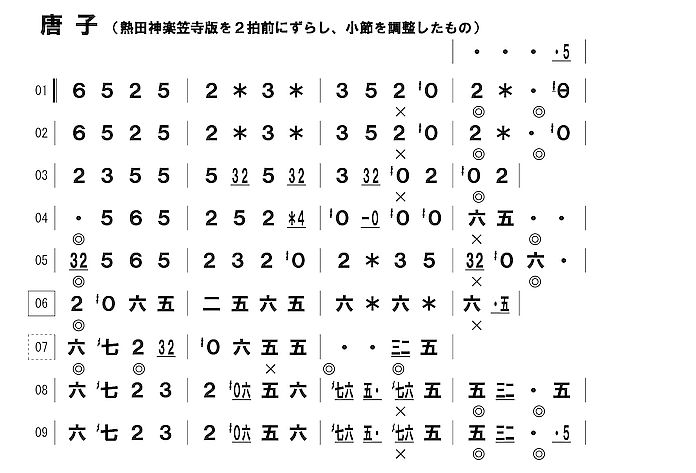

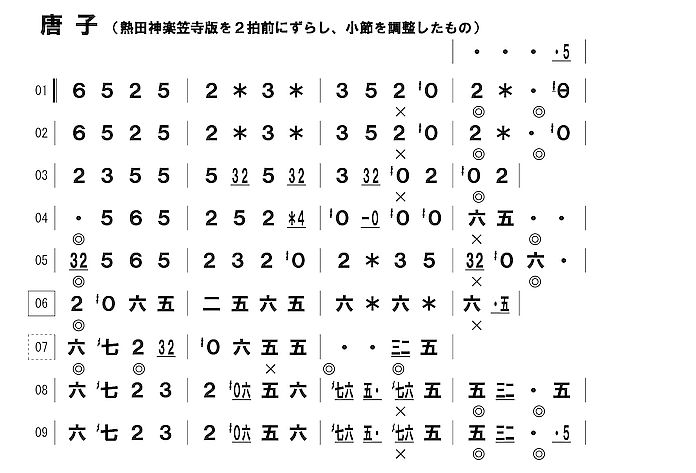

熱田神楽笠寺版

最後に

|

| トップページに戻る | 上のページに戻る | メールを送る | ||

| 宮流神楽 曲の解説 前の曲へ 次の曲へ | 上のページへ トップページへ |

| 唐古・からうた・下がり葉・唐子の研究 | |

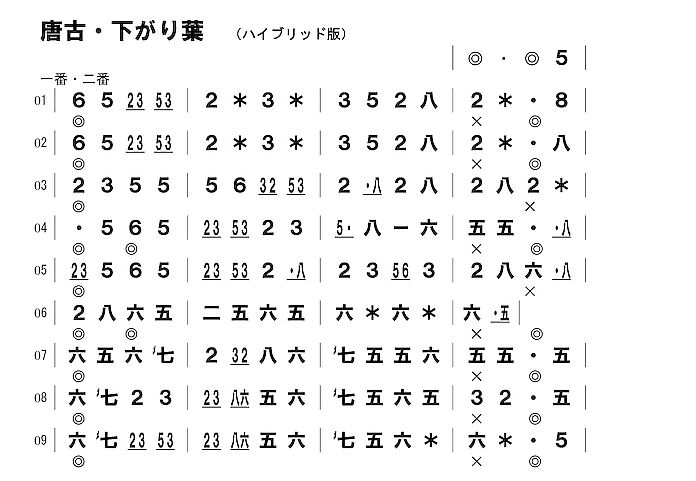

はじめに

幸村元一

長谷川佐一

安東和雄・文雄

間瀬版楽譜

新亀崎版

熱田神楽笠寺版

最後に

|

| トップページに戻る | 上のページに戻る | メールを送る | ||